jijel-archeo |

|

DZ Digest Press |

Digest de la presse algérienne sur les questions de l'archéologie, de l'histoire, de l'environnement et de l'écologie...

Archéologie

Découverte: La stèle libyque de Tazrouts

Importante découverte archéologique à Adekar, Béjaïa

in El Watan du lundi 11 février 2008

En fait, cela fait des années qu’un berger l’a exhumée et que les villageois l’ont transférée vers le cimetière local à l’aide d’un bulldozer. Cependant, pour des raisons que l’on ignore, la découverte de ce monument est passée inaperçue.

C’est par pur hasard que Djamel Moussaoui, TS en

conservation archéologique, l’a vue au cours

d’une visite dans ce village, dont nous tairons pour le

moment le nom afin de protéger le site et la

découverte. C’est également

là

que nous

l’avons trouvée jeudi dernier, couchée

sur l’herbe.  Selon des renseignements que nous avons

glanés sur place, elle a été

d’abord placée debout sur son socle, mais elle a

fini par tomber et la partie supérieure droite

s’est cassée sans se détacher du reste.

Selon des renseignements que nous avons

glanés sur place, elle a été

d’abord placée debout sur son socle, mais elle a

fini par tomber et la partie supérieure droite

s’est cassée sans se détacher du reste.

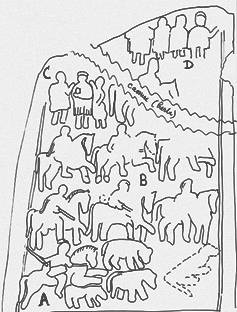

Motif de la stèle de

Tazrouts

L’autre grande découverte a trait au site antique

qui a livré la stèle funéraire. Un

paysan, que nous avons interrogé, a bien voulu

délaisser ses travaux de champ pour nous accompagner

jusqu’à l’endroit exact où

elle a été exhumée. Situé

à près de deux kilomètres en contrebas

des agglomérations et au milieu de pâturages

où les habitants font paître leurs troupeaux, le

site est un tumulus important, dénommé « Ikhervane Iroumyen »,

les ruines romaines, même si, à

l’évidence, ces vestiges n’offrent

aucune caractéristique romaine. Au-dessus des amas de

pierres qui dominent le sommet d’une colline, les paysans,

qui nous ont accompagnés, nous ont fait part de

l’existence d’une importante nécropole.

L’une des

tombes, ouverte récemment et

rebouchée à l’aide de grosses pierres,

laisse voir des ossements humains, notamment, un tibia et un bassin.

L’une des

tombes, ouverte récemment et

rebouchée à l’aide de grosses pierres,

laisse voir des ossements humains, notamment, un tibia et un bassin.

Le tumulus

L'un des tumuli

de la

nécropoleRecouverte de larges dalles,

la tombe mesure près de 2 m de longueur pour 50 cm de

largeur et elle est orientée nord-est. Il y a là,

à l’évidence, des centaines de tombes.

Non loin de là, deux autres tumulus, dont l’un

dénommé «

Ikhervane Net Qesrith » ou « les ruines de la forteresse

», laissent à penser

qu’à une époque de

l’antiquité que les scientifiques pourront un jour

déterminer, le site comprenait un ensemble de villages

fortifiés. Selon les mesures sommaires que nous avons pu

prendre, la stèle est longue de 2,10 m,

côté gauche, et de 2, 40 m,

côté droit. Son épaisseur est de 25 cm

et son socle, piqué grossièrement au burin,

mesure 70 cm. La face tournée vers le ciel comprend 5

rangées de gravures représentant des cavaliers

portant des lances, des hommes vêtus de tuniques qui leur

arrivent jusqu’aux genoux et une femme portant un

bébé avec un enfant à ses pieds. Le

bas relief est une scène de chasse d’un cavalier

lancé au galop et qui s’apprête

à tuer ce qui semble être un sanglier. Devant lui,

deux animaux difficiles à identifier. Les deux

côtés de la stèle renferment des

gravures. En haut, il s’agit d’un homme debout, les

bras levés vers le ciel, alors qu’en bas,

l’homme semble en fuite ou en prière, les bras

également levés vers le ciel. La face contre

terre garde tout son mystère, mais selon les habitants que

nous avons interrogés, elle est également

entièrement illustrée.

Pour en savoir un peu plus sur cette stèle, nous avons sollicité l’avis du chercheur et historien Jean-Pierre Laporte. Voici, en partie, sa réponse : « La découverte de cette stèle est sensationnelle. De taille importante, elle présente un aspect ‘‘romain’’, mais la composition de sa décoration, très abondante, n’est pas romaine. Bien sûr, les photographies que vous m’avez envoyées ne me permettent pas de tout voir, mais je peux vous donner un premier diagnostic : compte tenu du lieu de la découverte et de la forme du décor, nous avons affaire ici à la stèle funéraire à la romaine d’un chef libyque, probablement du IIIe siècle après J.-C. » Rappelons enfin que deux autres stèles, datant probablement de la même époque, ont été découvertes en Kabylie. Il s’agit de la stèle d’Abizar, découverte en 1858 et de la stèle de Souama, découverte par Saïd Boulifa en 1910.

Djamel AlilatDescription de J.P. Laporte (chercheur français, spécialiste des antiquités du Maghreb)

Le calque réalisé par Jean-Pierre Laporte

« Il reste d’importantes déformations que je n’ai pu corriger, mais le calque que j’ai tiré me permet de comprendre en gros ce qui est représenté, bien que nombre de détails pourraient sans doute être précisés sur la pierre »

La scène se décompose en quatre groupes.

A : En bas, un cavalier à la chasse, la javeline brandie du bras droit à demi levé, est précédé de quatre quadrupèdes. Le premier, sous le cheval, pourrait être son chien (à vérifier). Il est difficile de dire ce qu’est le gibier, il faudrait voir de près.

B : Un groupe de sept cavaliers (ses enfants mâles ?) suit le cavalier principal. Ils ont la javeline baissée, ils participent à la chasse, mais ne vont pas frapper. Sur certains, on voit bien la cape qu’ils portent sur les épaules et qui retombe sur la croupe du cheval.

Détail de la sèle de Tazrouts par J.P. LaporteC : Un groupe de trois personnes. Celle du centre, qui semble tenir un gobelet à la main, est probablement l’épouse du défunt (si j’en crois un personnage semblable assis à droite du défunt sur les deux stèles de Castellum Tulei). Sous toutes réserves, les deux personnes qui l’entourent et semblent l’enlacer ou la consoler pourraient être deux de ses filles ( ?).

D : Tout en haut à droite, un groupe de quatre personnes qui pourraient être des serviteurs (bien présents à gauche du défunt sur les deux stèles de Castellum Tulei). C’est-à-dire que l’on trouve avec un assemblage différent (et beaucoup moins classique) tout ce qu’il y a sur les deux stèles de Castellum Tulei, sauf le défunt lui-même sur son lit funéraire. S’il y a vraiment quelque chose sur l’autre face de la stèle, ce pourrait être tout simplement cela (éventuellement avec l’inscription qui donnerait le nom du défunt). Il est impossible de savoir à ce stade ce que représentent les deux figures gravées sur la tranche. Je confirme ma première impression : stèle funéraire d’un chef libyque romanisé ayant à la fois adopté et transformé une iconographie gréco-romaine.

J.P. Laporte