Monde souterrain

La Grotte « Kabbat Larouah » à Boublatane

Préambule

Deux amis m'ont fait part de l'existence d'une grotte à Boublatane, qu'un habitant du lieu leur avait indiqué. Il semblerait également, qu'il existerai un gros ossement, que leur interlocuteur avait décrit comme une grosse rotule. Mais tout ça ne pourrait être pris au sérieux sans une exploration de la cavité en question. Ce qui fut fait quelques temps après et nous étions alors tous les trois sur le site en question, dans un endroit féérique.

Après

avoir traversé une petite plage,

où personne ne s'y baigne, on commence à

pitétiner un sol calcaire de couleur bleue, qui indique le

début du karst de ce mont qui domine

la mer de ces 200

mètres. Et, tout le long de la ligne de niveau des

8-10m, on

voit apparaître, en très grande

abondance, des

dépôts de mollusques. Témoins sans

doute, des mouvements de transgression et de regression de la mer

durant le quaternaire. Faudrait exécuter des fouilles pour

essayer de savoir s'ils existent parmi ces coquillages des restes de

vertébrés fossiles et même de

l'industrie humaine.

Lieu

où se trouve la grotte. Au loin le djebel Afarer

et les Falaises dans la wilaya de Béjaïa

Présentation

Historique

« Ghar Kabbat Larouah », est sans nul doute connu depuis longtemps, des habitants de la région. Une légende s'est même construite autour de cette grotte. Une femme en poursuivant une chèvre égarée glissa et chuta raide morte du haut du tombant, juste à l'entrée de l'excavation, d'ou le nom de «ravisseuse des âmes » que la mémoire collective lui a attribué.

Pour l’instant, il nous est impossible de fournir un historique des fouilles de cette grotte, si jamais il y en avait eu. Aucun auteur à notre connaissance, n'y a fait des recherches. On ne sait pas aussi, si le celèbre archéologue et paléontologue français Camille Arambourg l'aurait visité lors de son étude sur les grottes de Béni Segoual (2). Je n'ai pas entre mes mains cet important document. Ce qui est tout à fait dommage.

Autre point à mentionner, faudrait également savoir, si d'anciennes explorations françaises y avaient fait référence. Nous n’avons ni de renseignements précis, ni de carte ou de plan. On va se contenter alors de nos maigres connaissances pour décrire cette grotte, en s'aidant d'un article paru dans la revue Libyca concernant les grottes littorales de l'algérois (3).

Situation et description

La grotte est située tout près de Boublatane, à trois kilomètres à l’ouest de Ziama, soit, une quarantaine de kilomètres du chef lieu de wilaya, Jijel. Elle se trouve derrière une éminence, qui cache la mer au village de Boublatane en direction du nord. Elle est à moins d’une dizaine de mètres du niveau de la mer. La cavité est creusée dans du calcaire bleu parfois bariolé de blanc par les dépôts de calcite. C'est, incontestablement, la plus preservée des excavations de ce littoral. Son entrée s'ouvre directement sur la mer et son vestibule est formé par du calcaire lessivé et fissuré par les eaux de la mer toute proche.

L'entrée de la grotte « Kabbat Larouah »

L'entrée, qui pourrait contenir plusieurs personnes, est facilement accessible. Elle est large d’une quinzaine de mètres et longue de six mètres environ. Sa hauteur est également impressionnante et avoisine les vingt mètres. Elle se décline en deux parties d’inégale élévation. Celle du fond, plus haute d’un mètre environ, aboutit à une assez grande chambre de quatre mètres de large et six mètres de hauteur. Des traces de stalactites et de stalagmites subsistent encore mais ne présentent pas une importance remarquable. Au fond, une petite excavation mesurant environ deux mètres de large et trois mètres de hauteur est remplie par un amas de blocs, sans doute effondrés du plafond. Un trou à l’intérieur trahit vraisembalblement l’arrivée ancienne des eaux. Son entrée est difficile et bloquée par de gros cailloux. À l’intérieur de l'excavation, on peut admirer une jolie paroi avec une belle draperie.

Le fond de la grotte

De belles cristallisations

Industrie

On a retrouvé aucun outil archéologique à l'intérieur ou à l'extérieur immédiat de la grotte. Facilement explicable par le lessivage continuel de la cavité par les eaux de la mer surtout en période de mauvais temps, quand les vagues prennent des proportions phénoménales et où l'eau pourrait atteindre le fond des chambres. Toutes les couches historiques et archéologiques ont disparues. Le plancher de la grotte est totalement lisse, tous les dépôts ont été perdus. Les traces d'industrie et d'alimentation sont également absentes. Un seul espoir réside. Celui de retrouver des indices dans les profondeurs de la grotte, à l'intérieur des dépôts, difficilement accessibles, car obstruées par un tas de bloc, effondré du plafond. On pourrait alors accéder à une poche probablement épargnée et qui nous montrerait une stratigraphie. On pourra s'interresser aussi à un trou qui part juste à côté. Mais, tout cet ensemble a été colmaté par les pierres. Seule, une fouille minutieuse pourrait le déblayer.

Géologie

Le calcaire est facilement attaqué par les eaux. En

ce lieu, l'action y est double du fait de la proximité de la

mer. La grotte de «Kabbat Larouah», fait

partie d’une

série

d’autres cavités, petites et grandes, totalement

ou partiellement effondrées.  La

majorité sont

à quelques mètres au dessus du niveau de la mer.

Celles assez loin des assauts des vagues, sont de petites tailles et ne

recèlent que des amas de coquillages solidifiés.

Deux, cependant, méritent d'être citer.

La

majorité sont

à quelques mètres au dessus du niveau de la mer.

Celles assez loin des assauts des vagues, sont de petites tailles et ne

recèlent que des amas de coquillages solidifiés.

Deux, cependant, méritent d'être citer.

La première, celle de l'ouest, seul son fond est resté en place, elle se retrouve maintenant à l’air libre, son toit et ses parois ont disparus. Pour la seconde, son entrée a été élargie par les flots et un grand pan de son plafond s’est écroulé, elle paraît immense. À un côté, à mi hauteur, la falaise laisse voir un trou accroché à une dizaine de mètres au dessus de la mer. Cet endroit mérite d’être visité mais avec des équipements adéquats, ce qui nous fait défaut. Une prochaine fois, peut être, on essayera d’escalader le tombant et explorer la cavité.

Il serait également interessant de connaître l'âge de ces calcaires qui contiennent des traces de minéralisation (calcite, fer,...).

Amas de coquillage le long d'une ligne. Ancien rivage du quaternaire?

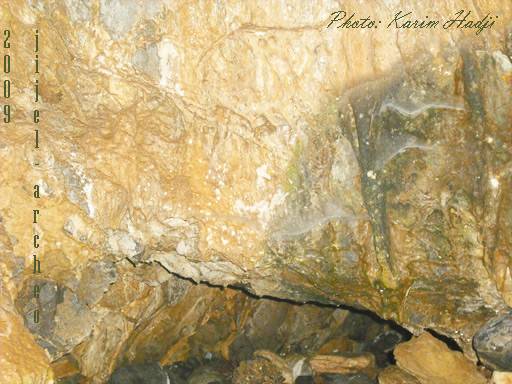

Sommes nous en présence d'ornements pariétaux?

Sur la paroi de la petite excavation de la chambre de fond,

on a

cru observer des dessins sur le côté (Voir

images). Sans doute même, si on scrute

convenablement ce calcaire, des gravures. C'est ce qui m'a

semblé l'être, et je n'en suis pas sûr.

À vous d'en juger; je mets à votre dispositions

quelques photos.

Je fus mis sur la piste, en admirant un pictogramme bien

visible. Celui-ci de forme géométrique

se compose d'un rectangle terminé par un rectangle en

courbe. De

quelle symbolique s'agit-il? Un couteau? Cela y ressemble. Je ne pense

pas que ce soit un artefact. Le dessin est bien

tracé. Le

contraste avec la roche est évident. Une autre ligne, en bas

à gauche part de part en part. Malheureusement, la calcite

tend de plus en plus à les envelloper.

Un dessin de forme géométrique

Des gravures d'animaux? et autres dessins...

Ensuite, j'ai fait d'autres photos sur les

parois. Une

autre bizzarerie apparaît. Sur un mur lisse, quatre ou cinq

dessins se suivent dans un ordre. Bien visibles, ils sont d'une teinte

ocre, sans doute à cause des dépôts de

fer. Je

reste toujours incrédule. Etant moi même exigeant

sur les

preuves.

Sur d'autres images, j'ai cru déceler des formes animales. Mais tout cela reste douteux tant qu'on ne s'est pas approché des gravures.

D'autres dessins sur la paroi ?

Pour clore, tout en étant judicieux et pratique; il faudrait tout prouver par d'autres observations et investigations. Alors que l'on ne possède point les moyens pour séjourner trop longtemps dans ce réduit, avec une forte humidité et en présence d'insectes. Du matériel photographique, utilisant les techniques de l'ultra-violet, est pertinement nécessaire, pour se défaire des dépôts de cacite qui cacheraient peut être ces éventuelles gravures rupestres.

Dans

ce cas, ce serait alors une grande première.

Et les hommes?

Alors, il est tout à fait légitime, de s'interroger sur les hommes qui ont habités ces grottes et qui étaient porteurs de manifestations artistiques. L'art pariétal est très peu connu en Algérie du Nord. Seulement, il faudrait se rappeler que la grotte de Boublatane se trouve entre deux autres célèbres grottes. Celle de Taza, à l'est dans la wilaya de Jijel où l'on a retrouvé des squelettes huamins datant de l'Ibéro-maurusien, appelés communément hommes de Mechta El Arbi; et celle d'Afalou Bou Rmel, à l'ouest dans la wilaya de Béjaïa, dans laquelle l'archéologue Slimane Hachi a découvert des statuettes en terre cuite, dont l'une représentait une tête de bovidé, oeuvre de ces mêmes humains.

Quand à nos oeuvres pariétales, elles exprimeraient plutôt la manifestation d'un psychisme socio-religieux, où le fond de la grotte en est le dépositaire, à la manière des édifices religieux des religions récentes.

Conclusion

Les excavations de Boublatane sont sans doute connues depuis longtemps, du moins géologiquement. Nulle part nous n’avons de renseignements précis, ni de carte ou de plan de cette série karstique si intéressante. Egalement, aucune étude archéologique ne nous est parvenue.

Des mesures sont nécessaires visant à protéger ces grottes ainsi que ce milieu géologique très propices aux recherches et études.

Et s'il s'avère que l'on soit en présence d'un art pariétal, un autre programme de recherche et de conservation devrait être lancé dans les plus brefs délais. Une mission scientifique nationale ou internationale, multidisciplinaire, étudierait les différents sites en question et ferait l’inventaire de toutes les manifestations artistiques ainsi que de l’ensemble du matériel archéologique découverts. Car j'en suis absolument sûr qu'il existerait d'autres tésors préhistoriques cachés.

Déterminer l’âge de ces ornements pariétaux enrichira sans nul doute la préhistoire de l’Algérie et du littoral nord-africain en général. Il est donc essentiel de faire des fouilles, de cerner les couches archéologiques et d’en définir la stratigraphie. Une autre action essentielle serait la protection de ces cavernes, grottes, abris etc... C’est l'unique chance pour leurs préservations.

À la fin, si les gravures se vérifient être une manifestation humaine, nous serons alors les premiers découvreurs de ces ornements pariétaux...

Karim Hadji pour jijel-archeo 2009

(2). C. Arambourg, les grottes paléolithiques des Béni Seghoual, 1934

(3).Georges Souville, Les Grottes à ossements et Industries préhistoriques de l'Ouest d'Alger (entre Alger et Guyotville) in Libyca, 1953

Contactez nous en cliquant ici

ou bien écrivez au mel suivant: jijel.archeo@gmail.com